-

23 fevereiro 2020

Loira, de cabelos lisos, com a pele branca e os olhos verdes, uma das estudantes aprovadas no curso de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) justificou sua entrada pelo sistema de cotas raciais dizendo “se considerar parda” e ser de uma família de negros.

Outros alunos brancos, já avançados no curso de Medicina da Unicamp, faziam até deboche e contavam piadas para colegas sobre o fato de terem passado no vestibular se valendo das cotas — cujo objetivo é reduzir a desigualdade racial.

Negros ainda são sub-representados nas universidades públicas brasileiras, compondo 50,3% dos alunos, apesar de corresponderem a 55,8% da população, segundo dados do IBGE em 2018.

Diversas universidades públicas estão recebendo e investigando denúncias sobre alunos que tentaram driblar o sistema.

Só na UFRJ já foram 280 denúncias de possíveis fraudes nas cotas raciais desde a implantação do sistema. Segundo a universidade, dos 186 já analisados, 96 foram considerados aptos a ocuparem as vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas (PPI).

Na Universidade Estadual da Bahia, um aluno branco de cabelo ruivo entrou no curso de Medicina neste ano através das cotas — o que está sendo investigado.

A USP investiga 41 denúncias. A Unicamp desligou nove alunos e a Unesp expulsou 30 que tiveram as autodeclarações consideradas inválidas.

As denúncias são resultado de uma grande mobilização do movimento negro para identificar e combater fraudes nas cotas e evitar que haja abusos no direito, conquistado após anos de luta.

“A gente não queria estar discutindo isso, queria que existisse um bom senso e um respeito à lei. Mas, como não existe, temos que recorrer a métodos mais eficazes”, diz o advogado Lucas Módolo, que criou com colegas um grupo de combate à fraudes quando ainda era aluno de Direito da USP.

“Quantos alunos negros tiveram o direito de estudar tolhido por culpa desses fraudadores?”, questiona frei Davi, da ONG Educafro, que fez denúncias de fraudes em cotas para mais de 20 universidades.

As reclamações chegaram até a entidade de diversas formas. “A gente garante total tranquilidade e anonimato para quem faz”, diz Davi.

“Aconteceu muito de alunos da Educafro e outros alunos solidários, dentro de sala de aula, ouvirem comentários e deboches sobre pessoas fraudando as cotas”, conta.

Módolo explica que o Comitê Antifraude da USP, criado por alunos e com caráter extraoficial, não tem o objetivo de avaliar se alguém pode ou não ser considerado pardo.

“Somos um canal de recepção de denúncias que depois repassamos para as faculdades”, afirma. “Não temos como finalidade fazer essa avaliação, nem temos competência. O objetivo é pressionar para que essa avaliação aconteça.”

“Na USP nenhum fraudador foi expulso”, diz Módolo. “Por causa da inércia da universidade, as fraudes têm sido usadas como argumento por grupos revisionistas para defender que não existam cotas.”

“Ainda existe a necessidade de reconhecer que a desigualdade racial é um problema de racismo, não só um problema socioeconômico.”

Nas redes sociais, a hashtag #afroconveniência tem sua sido usada para denúnciar a prática de brancos se dizerem afrodescendentes quando convém — para abusar de cotas, por exemplo —, mas usarem os privilégios de ser branco durante todo o resto do tempo. Diversos ativistas negros postaram fotos dizendo “Meu avô é branco, logo sou branco. Estranhou?” para reforçar essa ideia.

“O argumento do ‘tenho um avô pardo’ não faz sentido no Brasil, onde você é julgado e sofre preconceito pelo fenótipo”, diz à BBC News Gislaine Silva, que também faz parte do Comitê Antifraude da USP.

“Nós negros não vamos deixar que se use a universidade para beneficiar pessoas brancas desonestas”, diz Frei Davi.

Combate e prevenção

A USP foi uma das últimas universidades públicas a implementar o sistema de cotas, em 2018. Para participar, é preciso se declarar preto, pardo ou indígena e optar pela opção de concorrer pelas cotas.

A universidade não faz análise das autodeclarações feitas no vestibular, e não existe um grupo específico só para analisar denúncias de fraude à cotas raciais. Elas são avaliadas pela Comissão de Acompanhamento da Política de Inclusão da USP, a mesma que avalia questões socioeconômicas.

O movimento negro defende que deveria existir um grupo para analisar as denúncias e que haja não apenas combate, mas prevenção às fraudes.

“A universidade já tinha que, desde o início, ter reconhecido a necessidade da prevenção na entrada, de avaliar as declarações após o vestibular”, diz Módolo.

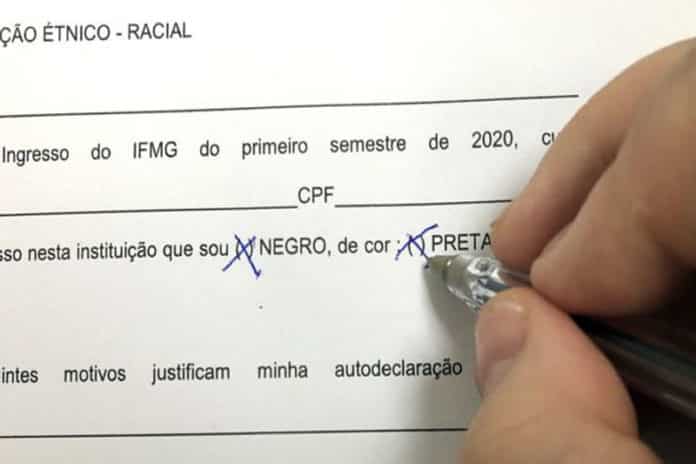

Isso normalmente é feito através da chamada heteroidentificação, quando uma comissão avalia se a autodeclaração racial feita pela pessoa é autêntica.

Frei Davi defende que o processo seja sempre no ingresso, o que é muito menos traumático para a pessoa e muito mais simples de ser resolvido do que desligar um aluno que já faz o curso há anos. “Todas as universidades justas, éticas e responsáveis têm comitê preventivo”, afirma.

Além do desligamento de 30 pessoas, a Unesp implantou um comitê de heteroidentificação em 2017. A Unicamp também implantou um comitê de verificação no ingresso.

O pró-reitor de graduação da USP, Edmund Chada Baracat, diz que a questão é de extrema importância para a universidade, mas que o processo de avaliação das denúncias leva tempo e que é preciso “uma averiguação que seja respeitosa”.

“Esse processo é um processo muito delicado, porque lida com pessoas, portanto temos que ser muito sensatos na avaliação”, diz Baracat.

Ele afirma que, devido ao tamanho da universidade e ao grande número de ingressos, fazer uma avaliação das declarações no vestibular seria inviável.

“Esse ano foram pouco mais de 2 mil alunos pretos, pardos e indígenas. Se a gente chamar 2 mil estudantes, demorando 15 ou 20 minutos cada um, quanto tempo vai levar? Isso seria inviável”, afirma.

O Comitê Antifraude recebeu mais de 450 de vários cursos da USP e elaborou três dossiês: um para a faculdade de Direito, um para a de Medicina e um terceiro para os outros cursos.

Baracat diz que 41 denúncias “com indícios mínimos de materialidade” estão sendo avaliadas pela universidade. Também há dois processos administrativos em andamento contra estudantes que, segundo a sindicância feita pela USP, podem ter fraudado suas declarações.

O movimento negro criticou uma recomendação da USP de que fossem feitos boletins de ocorrência em casos de suspeitas de fraudes. “Apesar de muitas pessoas falarem que isso é um crime e pode ser resolvido no Ministério Público, a USP tem a competência para fazer isso por si própria e evitar uma judicialização difícil e custosa”, afirma Lucas Módolo.

Mas Baracat diz que os BOs não são uma exigência, mas uma das modalidades em que a universidade aceita denúncias. “Pode fazer uma denúncia sem ter um boletim, mas precisa ter indícios de que a denúncia é verdadeira. Ou seja, fotos, perfis da pessoa nas redes sociais, algum tipo de prova. Isso elimina o denuncismo irresponsável”, afirma.

A questão da miscigenação

Além de analisar as denúncias de fraudes, a UFRJ implantou neste ano um comitê de 54 pessoas para fazer a heteroidentificação para todos os ingressantes pelo sistema de cotas no vestibular.

Foram cerca de 1,5 mil alunos ingressantes avaliados nas duas primeiras chamadas, em um processo que durou uma semana. Diversos não foram considerados aptos para ingressar pelas cotas — o número exato ainda não foi consolidado porque o processo acabou de terminar.

Mas afinal, como é feita essa avaliação e como lidar com as sutilezas de identificar a identidade racial de alguém em um país miscigenado como o Brasil?

“A miscigenação sempre foi usada no Brasil para alimentar o mito da democracia racial, ou seja, de que no Brasil haveria uma categoria homogênea de mestiços que seriam tratados de forma igual”, diz a especialista em História dos negros no Brasil Denise Goés, que coordena o comitê de avaliação de denúncias da UFRJ.

“Isso só serve para perpetuar a desigualdade em um país que não trata todos como iguais”, diz ela.

“Historicamente o racismo no Brasil é baseado no fenótipo, ou seja, nas características aparentes das pessoas, como cor de pele, traços e cabelo”, afirma Marcelo Pádula, que coordena o comitê de heteroidentificação da UFRJ.

“Quanto mais características que identificam uma pessoa como negra, mais chances de sofrer com o racismo. Quanto mais características brancas, maiores as chances de inclusão social.”

Como é feita a identificação racial

Denise Goes afirma que autodeclaração foi uma vitória no fortalecimento do movimento, porque muitas pessoas não conseguiam nem se ver como negras devido ao mito da democracia racial. “Por um lado, foi vitória da afirmação da identidade negra. Mas, do ponto de vista de política pública, ela não é suficiente.”

Por causa da forma como o racismo funciona no país, diz, a identificação para avaliar se alguém está apto para ocupar as vagas destinadas aos negros é feita com base no fenótipo, não com base em questões culturais ou ancestralidade.

Isso significa que ser filho ou neto de negros não é suficiente para garantir o acesso às cotas raciais se a pessoa é lida pela sociedade como branca, ou seja, se não sofre preconceito racial.

“As cotas são uma política de reparação para quem sofre racismo”, diz Pádula.

Na prática, a heteroidentificação na UFRJ é feita por uma comissão avaliadora, formada por alunos, docentes e funcionários que passaram por uma capacitação de 60 a 90 horas.

A capacitação inclui a história da constituição do racismo no Brasil, tem um contraponto com o racismo norte-americano (mais baseado em origem e questões culturais) e em outros países, e há exercícios práticos de heteroidentificação.

No total são 54 pessoas, mas cada ingressante é avaliado por uma subcomissão de 5 pessoas.

Cada ingressante comparece pessoalmente a uma entrevista, no qual os avaliadores observam se a pessoa tem fenótipos negros, ou seja, características físicas — cor de pele, cabelo, traços do rosto — que as identificam como negros.

“Não é só uma única característica, é o conjunto da percepção e integração de todos esses sinais”, explica Pádula.

Ter a pele mais escura nem sempre é suficiente. “Há uma série de pessoas que tem tons de pele não-brancos, como descendentes de árabes ou japoneses de okinawa, mas que não são vítimas do racismo”, diz Lucas Módolo.

Pádula afirma que a comissão não é um ‘tribunal racial’ para definir a identidade das pessoas, mas apenas uma avaliação sobre se ela está apta ou não para ter acesso às vagas de cotas.

Além disso, quem discorda do resultado tem a possibilidade de recorrer.

“A gente pega casos muito óbvios, que comprovam que não é uma questão de dúvida sobre a identidade de uma pessoa parda, mas de abuso mesmo. Não é à toa que, de longe, o curso com mais fraudes foi medicina, o mais difícil de entrar”, afirma Goés.